衍射極限與超分辨率的物理直觀:從光學到電子束的跨越

日期:2025-11-05

在探索微觀世界的征程中,無論是觀察還是“雕刻”,我們始終面臨著一個根本性的物理限制——衍射極限。這個源于波的衍射天性的限制,如同一個無形的屏障,決定了我們能看清多小的物體,能加工多精細的結構。然而科學的魅力恰在于不斷挑戰并突破極限,本文將從物理直覺出發,深入淺出地探討衍射極限的本質,比較光學與電子束在此限制下的表現,并最終延伸至激動人心的超分辨率技術。

衍射極限:看得見的“模糊”邊界

想象一下,你試圖用一個水波去探測水中的一根細柱子。如果柱子比波長寬得多,波浪會在柱子后方形成清晰的影子,你可以輕易判斷柱子的存在和位置。但如果柱子變得非常細,甚至比水波的波長還要窄,那么波浪將不再形成清晰的影子,而是會“繞過”柱子繼續傳播,仿佛柱子不存在一樣。這個現象就是衍射。

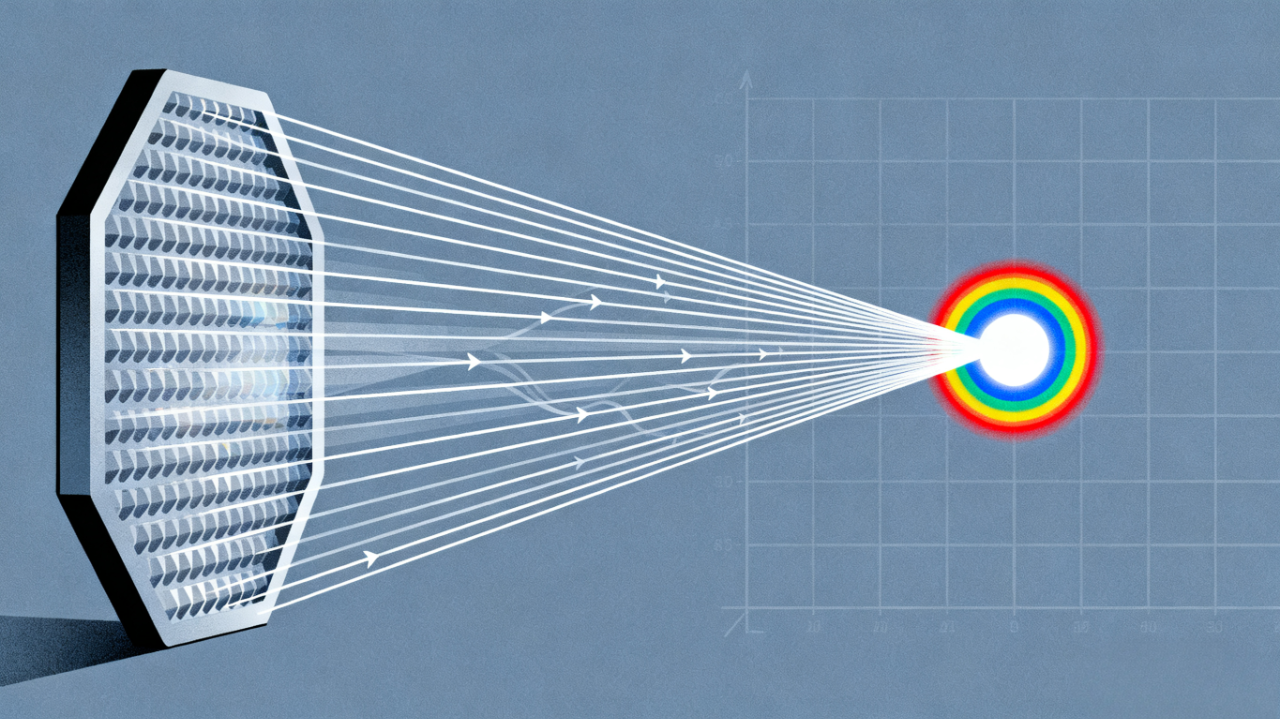

同樣,光作為一種電磁波,在通過透鏡(例如顯微鏡的物鏡)匯聚成像時,也會發生衍射。一個理想的點光源,經過完美的光學系統后,并不會形成一個無限小的亮點,而是一個中心亮、周圍環繞著明暗交替同心圓環的圖案,這個圖案被稱為艾里斑。 這個光斑的大小,直接決定了光學系統的分辨能力。

圖 艾里斑隨圓孔直徑的變化3D圖

物理直覺:你可以將透鏡想象成一個光的“閘門”。光波通過這個有限大小的閘門時,其傳播方向會發生一定程度的彌散,無法被完美地聚焦到一點。這個“閘門”開得越大(即數值孔徑NA越大),或者通過的波的“個頭”越小(即波長λ越短),衍射效應就越不明顯,聚焦的光斑也就越小。

19世紀的物理學家恩斯特·阿貝(Ernst Abbe)將此規律量化,提出了阿貝衍射極限公式:

d=λ/(2n*sinθ)=λ/(2*NA)

其中:

d 是系統能分辨的兩個點之間的最小距離,即分辨率。

λ 是所用波的波長。

n 是介質的折射率。

θ 是透鏡收光錐角的半角。

NA=n*sinθ 是數值孔徑,表征了透鏡匯聚光線的能力。

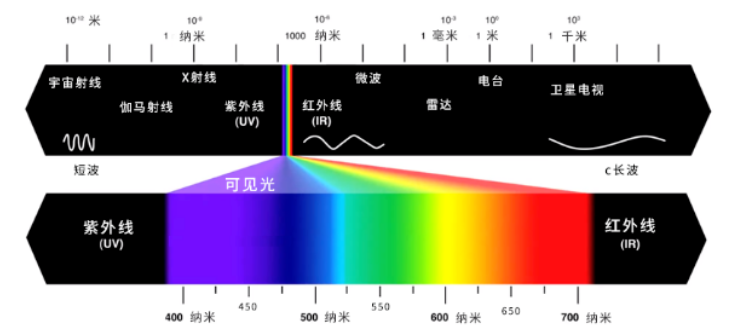

這個公式直觀地告訴我們,要想看得更清楚(d更小),只有兩條路可走:要么縮短波長λ,要么增大數值孔徑NA。 然而,對于傳統光學顯微鏡,可見光的波長范圍約為400-700納米,而NA值受限于材料和物理尺寸,通常最大也就在1.4左右。這使得傳統光學顯微鏡的分辨率極限被“鎖死”在200納米左右,對于更小的病毒、蛋白質分子或芯片上的納米結構便無能為力。

圖 電磁波譜·光譜

從光子到電子:一場分辨率的革命

既然光的波長限制了我們前進的腳步,科學家們便將目光投向了擁有更短波長的粒子——電子。根據路易·德布羅意于1924年提出的物質波理論,運動的粒子也具有波動性,其波長(德布羅意波長)λ 與其動量 p 成反比:

λ=h/p(h 為普朗克常數)

當電子被高電壓加速時,其速度極快,動量極大,因而對應的波長可以變得非常短。例如,在一個加速電壓為10千伏(kV)的電子顯微鏡中,電子的波長約為0.12埃(?),即0.012納米,這比可見光的波長短了數萬倍!

這種波長上的巨大優勢,使得電子束成為探索和加工納米世界的理想工具。掃描電子顯微鏡(SEM)和透射電子顯微鏡(TEM)利用電子束作為“光源”,輕松地將分辨率提升至納米甚至亞納米級別,讓我們得以窺見原子尺度的世界。

同樣地,在微納加工領域,電子束光刻(EBL) 技術也利用了電子束的短波長優勢。它使用聚焦后的高能電子束,像一支超高精度的“筆”,直接在涂有感光材料(抗蝕劑)的基底上進行“繪制”,從而定義出極其精細的電路圖案。

作者:澤攸科技